2017年11月にリリースした「貂明朝」をはじめ、「源ノ明朝」「源ノ角ゴシック」「小塚ゴシック」「小塚明朝」などのフォントを開発するアドビシステムズは、2017年4月10日に「フォントの日」を制定した。2年目となる2018年は独自イベントを開催。フォントの未来についてパネルディスカッションが催された。

(左から)アドビタイポグラフィシニアマネージャの山本太郎氏、THE GUILD代表の深津貴之氏、日本デザインセンターでアートディレクターを務める有馬トモユキ氏、ヤフーデザイナーの李ナレ氏、司会を務めた&Co.Ltd代表取締役の横石崇氏

パネルディスカッションでは、ヤフーのデザイナーとして広告システムのインタラクションやBtoC向けサービスのUI/UXを手がけるほか、武蔵野美術大学の非常勤講師も務める李ナレ氏、日経電子版のコンサルティングやブログサービス「note」のCXO(Chief Experience Officer)も務めるTHE GUILD代表の深津貴之氏、日本デザインセンターでアートディレクターを務めるほか武蔵野美術大学で非常勤講師をしている有馬トモユキ氏、アドビで日本語フォントなどを統括しているアドビタイポグラフィシニアマネージャの山本太郎氏が登壇した。

スマートフォンが普及し、モバイルでのコンテンツ閲覧が一般化して月日が経つが、近年ではVRやARの環境が急速に整備されてきており、5Gといった高速・大容量のモバイル回線、IoTの浸透など、これまでのインターネットとは異なる世界に移るなかで、フォントの役割について各氏が語った。トップバッターの李氏は「IoT・AI時代になると、センシングやビッグデータからユーザーのシチュエーションやコンテキストを把握できるようになり、それにあった最適なタイポグラフィが提供できる」と説明。

続けて有馬氏が、時間帯によってiPhoneのディスプレイを暖色化するナイトシフトを例に挙げ、暗闇になると文字が太くなるなどフォントがそれに応えるべきと語る。すでにアップルでは、MacやiPhone、Apple Watchなど、ディスプレイサイズに合わせて見え方を調整できる独自フォント「San Francisco」を提供している。これは、画面の小さなApple Watchでは数字の6のグリフを変えることで8との誤読を防いでいるほか、アルファベットの「I」でも、「L」が連続するときなど文脈に応じて横棒が伸びたグリフに切り替わるという。

Appleの独自フォント「San Francisco」。「6」「I」のほか「L」の小文字などグリフが上下で異なっているのがわかる

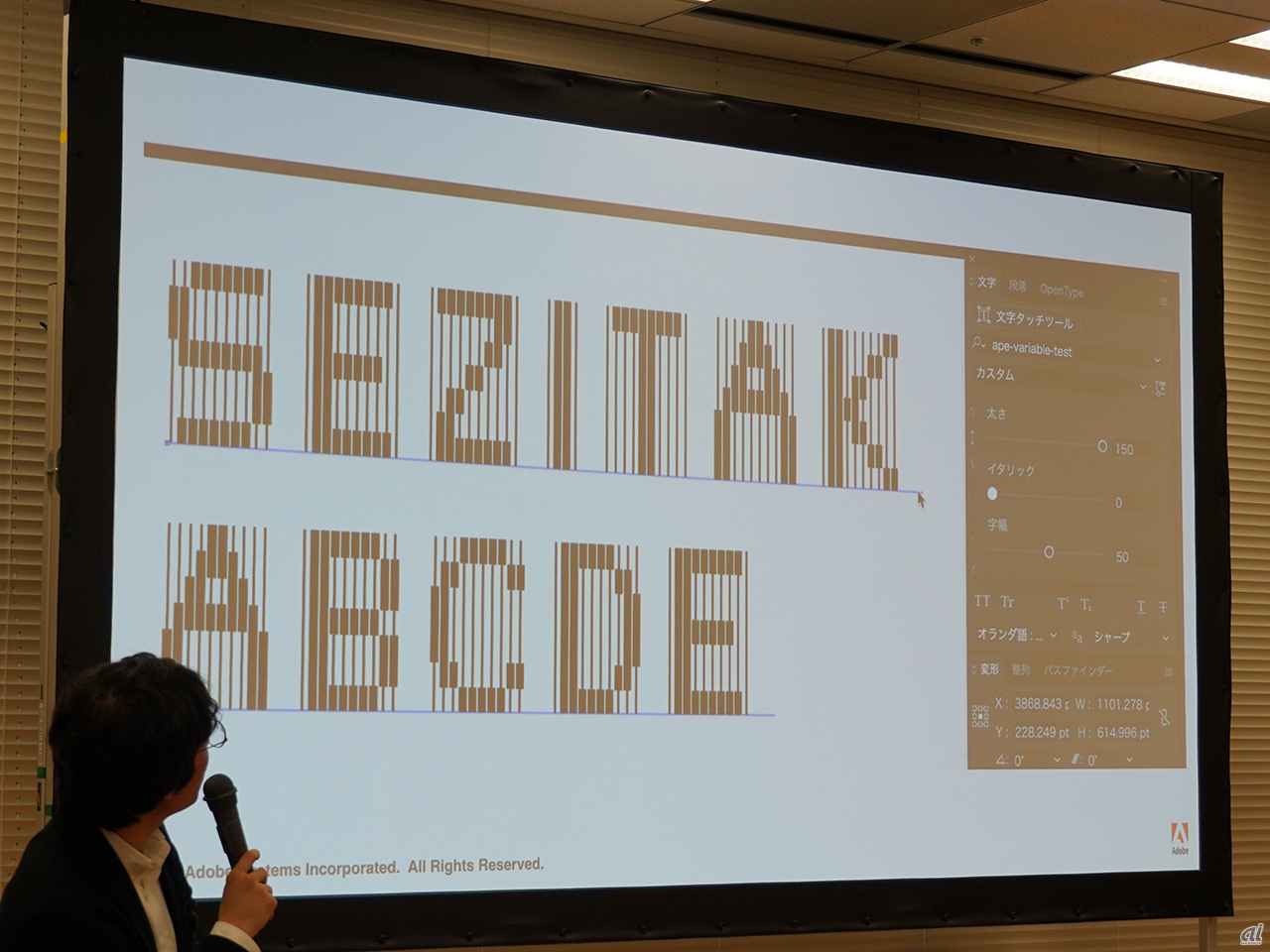

ARやVRの世界では、書体を太くしたり細くしたりと柔軟にグリフを変化させられる「バリアブルフォント」が威力を発揮するという。絵文字の場合でも、笑顔と泣き顔の間を数百段階ごとに表示できるため、AR/VRの世界で言語の通じない人に遭遇した場合でも、より深いコミュニケーションが取れるという。有馬氏は「誰かに何かを伝えるというのが文字の定義だとしたら、絵文字は可能性を持っている。現時点では社会要請で人種やマイノリティなどに議論が集まっているが、表情や感情を数百段階に分けて表示できれば、かなり可能性が出てくるのではないか」と説明した。

有馬氏がテストしているバリアブルフォント

また、深津氏は「AI字詰めロボ」というワードを挙げ、「AIが人の作業を学習して代わりにやってくれるようになると、漫画やゲームにあるような過去の巨匠を召喚して仕事をしてもらう世界が来る」とし、マイクロソフトがバロック期のオランダ人画家であるレンブラント・ファン・レインの作品データから新作を生み出す「The Next Rembrandt」プロジェクトを引用し、「巨匠の霊のようなものを呼び出してディレクションをお願いすると作業してくれるという未来が5~10年後に来るのでは」と予想した。

一方、山本氏はこうしたAIの可能性に対し、「統計的な情報を集めてそこから同じようなものを作り出すことはできるが、それは現代に昔の人をよみがえらせるだけ。今何を作るのか、そこから先のお願いは人間がやらないといけない」と述べ、「近くで見たときに文字が最適化されて太くなったり、電光掲示板のように文字が遠く離れるとスレンダーになって読みやすくなるなど、それをどういう風にデザインするか、どうアルゴリズムを構築するかは人間が設計しないといけない」と述べた。

CNET Japanで全文を見る

0 件のコメント:

コメントを投稿